在工程教育的宏大版图中,实践环节宛如熠熠生辉的星辰,照亮学生从理论走向应用的探索之路。一所工科大学的魅力,在于大师的传道授业,在于学子的求学启悟,更在于教者与学者进行思维碰撞而擦出的智慧火花。这一切的汇聚都离不开课堂教学。创新型社会亟须创新型人才。作为创新型人才培养的主要渠道,高质量的课堂教学无疑是给学子最好的精神食粮和对教者的最佳褒奖。近日,3044AM永利集团充满挑战与创新的《HC101:工程与信息科学基础概论》课程期末项目考核落下帷幕。本次考核,一场别开生面的机器人设计与竞赛,将课程所学与实战场景紧密相连,为大一学子们提供了施展才华、突破自我的广阔舞台。

任务发布:点燃创新之火

这门专为工程专业新生打造的2学分(32学时)必修课,本学期首次在3044AM永利集团的勤学班开设,旨在引领学生叩开工程学的大门,让他们初步掌握工程学基础,构建起完整的工程思维体系。而此次期末考核,则是对这一教学目标的硬核检验——学生们要以团队形式,设计、搭建并编程一台机器人,模拟消防员在室内火灾场景中完成灭火与救援受害者的艰巨任务。

当任务发布的那一刻,课堂瞬间沸腾,学生们眼中闪烁着兴奋与期待的光芒。学生狄子渊激动地说:“当我们得知课程项目设计内容的那一刻,内心忐忑不安,涌起一股难以抑制的期待。这意味着我们即将告别枯燥的理论学习,真正动手将脑海中的奇思妙想通过编程和机械搭建转化为实实在在的项目成果。我们想象着让机器人按照预设的程序精准地完成各种复杂任务,心中满是跃跃欲试的冲动。这不仅是对我们编程能力的一次深度考验,更是激发逻辑思维、培养创新意识的绝佳契机。从构思项目框架,到编写代码,再到反复调试优化,每一个环节都会充满了未知与挑战,而这也正是其魅力所在。这些将促使我们不断学习、不断突破,积累无比宝贵的实践经验,让人热血沸腾。”他们深知,这不仅是一次简单的考核,更是一场与知识、技能、创意的深度对话。

课堂所学:指引实践方向

在这门课程的学习过程中,同学们接触到了丰富且实用的知识。老师讲解的工程设计思路与方法,引导着大家在设计机器人时有的放矢。比如从需求分析出发,充分考虑灭火与救援的实际任务,再进行功能模块划分,确保机器人各部分能协同工作。

工程伦理的课程内容也深深印刻在同学们心中。大家明白,即使在追求技术创新和任务完成的过程中,也要坚守道德底线,充分考虑机器人应用可能带来的社会影响。

团队合作更是课程强调的重点。同学们通过课堂活动和小组作业,学会了如何在团队中找准自己的定位,发挥各自优势。大家懂得倾听队友意见,尊重不同观点,为了共同目标齐心协力。

此外,工程表达让同学们学会清晰、准确地阐述自己的设计想法;误差估计使大家在设计和制作过程中尽可能提高精度,减少失误;物理量计算帮助他们合理选择机器人的动力系统和结构材料;算法和编程知识则赋予了机器人“灵魂”,让它能够按照预设指令完成各种复杂任务。

创新人才培养的核心在创新二字,“教”与“学”的二元结构中都要体现创新。创新的基础在于在“教”的过程中能充分激发学生的创新精神,创新的关键在于在“学”的过程中能充分调动学生的学习自主性,在学生知识储备的基础上,鼓励他们敢想敢做,充分发挥。这门课程正是如此,老师充分激发学生自主性,引导大家将所学知识灵活运用到项目实践中。

团队协作:共赴挑战征程

全班被分成六个小组,每个小组5-6名成员。从接到任务起,各小组便迅速进入状态,开启了紧张而有序的筹备。

设计环节,头脑风暴激烈上演。同学们运用课上学到的工程设计思路,从不同角度提出方案。有人提议为机器人配备强大的红外传感器,精准捕捉火源散发的信号;有人则构思为机器人装上灵活的机械臂,以便稳稳抱起受害者。大家各抒己见,不同的想法相互碰撞,逐渐勾勒出机器人的雏形。

硬件搭建同样充满挑战。Lego® MindstormsTM EV3 机器人套件是主力,但大家也充分发挥创意,有的小组自行购置并加入了其他的机器人部件,甚至亲手制作一些零件。同学们小心翼翼地组装着每一个部件,在这过程中,物理量计算知识派上了用场,帮助他们判断部件连接的稳定性和合理性。

编程过程更是一场技术与智慧的较量。学生们凭借在课堂上学到的算法和编程知识,在代码的海洋中畅游,选择适合的编程软件,精心编写每一行指令,力求让机器人能精准地执行任务。遇到逻辑漏洞和程序错误时,大家围坐在一起,盯着屏幕反复推敲,不放过任何一个细节。

回忆起这段经历,邢牧羊同学感慨道:“项目开始时,我们首先明确了目标和任务,通过讨论和分工,将项目进行了分解和分工。在这个阶段,我们感受到了团队合作的重要性,每个人都有自己的任务和责任,大家齐心协力,共同为项目的成功打下基础。”羊宇昕也说出了自己的感悟:“通过这次项目,我深刻体会到了团队合作的力量。在面对复杂的问题和挑战时,大家齐心协力,共同探讨解决方案,只有互相支持和鼓励,才能取得成功。”

张浩然同学也分享道:“在整个项目进程中我们小组遇到了无数问题,从最初面对一堆零散零件的迷茫,到一步步摸索着组装使机器人逐步成型,过程中我们反复调试编写代码。无论遇到任何困难大家都不曾放弃,而是大家一起集思广益共同讨论解决问题的方法。每一次的头脑风暴,每一回的携手共进,都让我们深刻体会到团结的力量。”

赛场争锋:机器人各显神通

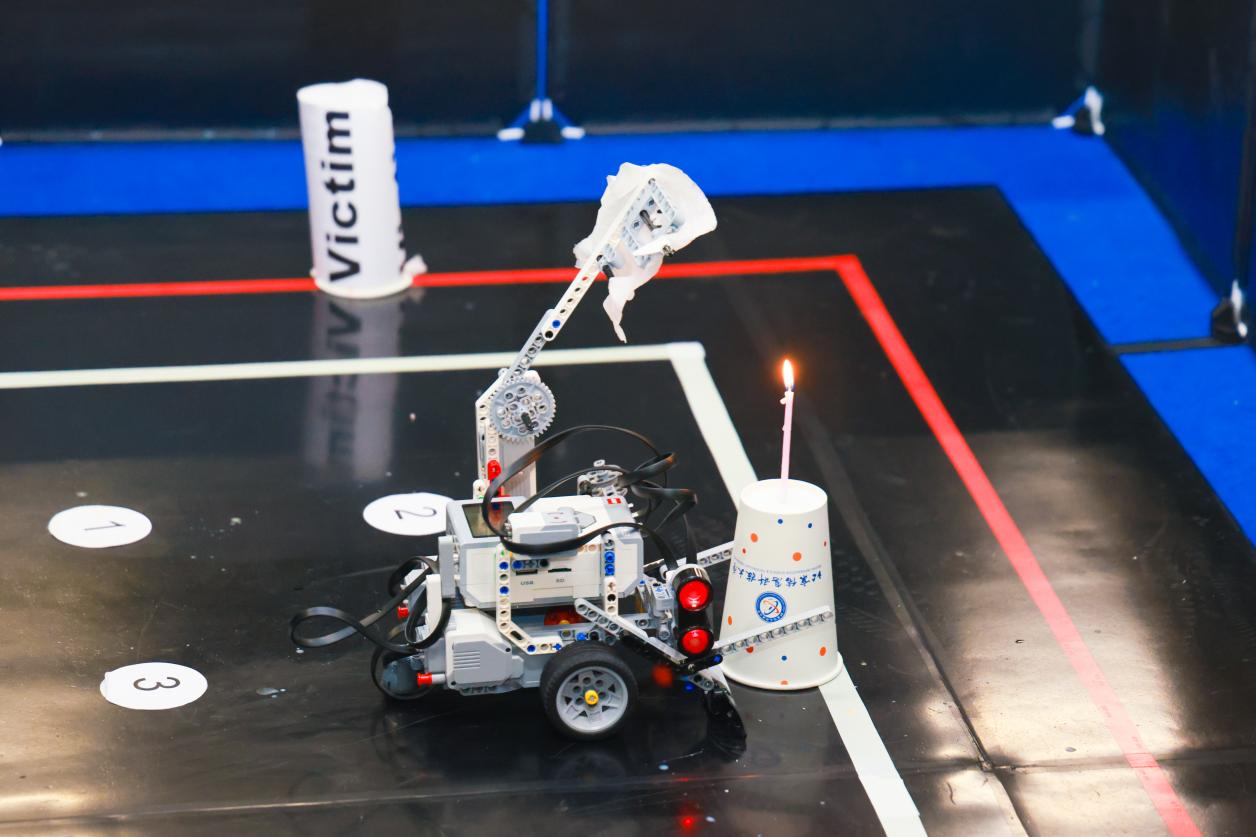

考核当日,赛场布置得犹如真实的火灾救援现场。“墙壁”是专用的幕布围挡,“受害者”是一个直径70毫米、高120毫米的圆柱体,“火源”则是插着蜡烛的纸杯,“倒塌的废墟”由散布的乐高块堆积在红线沿线……

随着裁判一声令下,机器人纷纷从起点出发。它们沿着红、蓝线条前进,灵活地绕过“障碍物”,宛如训练有素的消防员。有的机器人迅速定位火源,在靠近后精准喷射“灭火剂”,成功熄灭蜡烛后发出两声清脆的蜂鸣声,仿佛在宣告胜利;有的则小心翼翼地抱起“受害者”,朝着终点稳步前进。

比赛过程并非一帆风顺。有的机器人在行进途中遭遇故障,团队队长迅速申请重试,将机器人放回对应检查点,争分夺秒地进行调试和修复。现场气氛紧张而热烈,每一次机器人的成功操作都赢得在场师生的欢呼与掌声。

“虽然前期经过了很多次的调试,但是当正式演示开始的时候还是非常紧张,一次次的重来,出现不同的问题,越来越着急越来越害怕没办法完成,好在最后成功走完了全程,那种忐忑不安一下子变成巨大的惊喜和激动,特别特别感谢所有提供帮助支持的老师们和为我们加油替我们祈祷的同学们,我们每个人都是这个项目不可或缺的一份子。”张春阳同学难掩兴奋地分享着自己的感受。

尹子轩同学补充道:“在一开始的汇报过程中,我们略有一丝忐忑,因为在一些细节上我们还有一些东西没有处理到位,但从汇报的结果上看,团队成员的表现都十分不错。而在实践环节中,一开始的失误的确让我们有一些慌乱,但是最后保持冷静,依旧不错的完成了任务。从整体上看,正如老师在布置任务时所说,这次任务的主体不是为了争个高下,而是为了让大家学到,应用更多知识,也希望我们能把这次学到的东西应用下去。”

成果展示:创意与努力的结晶

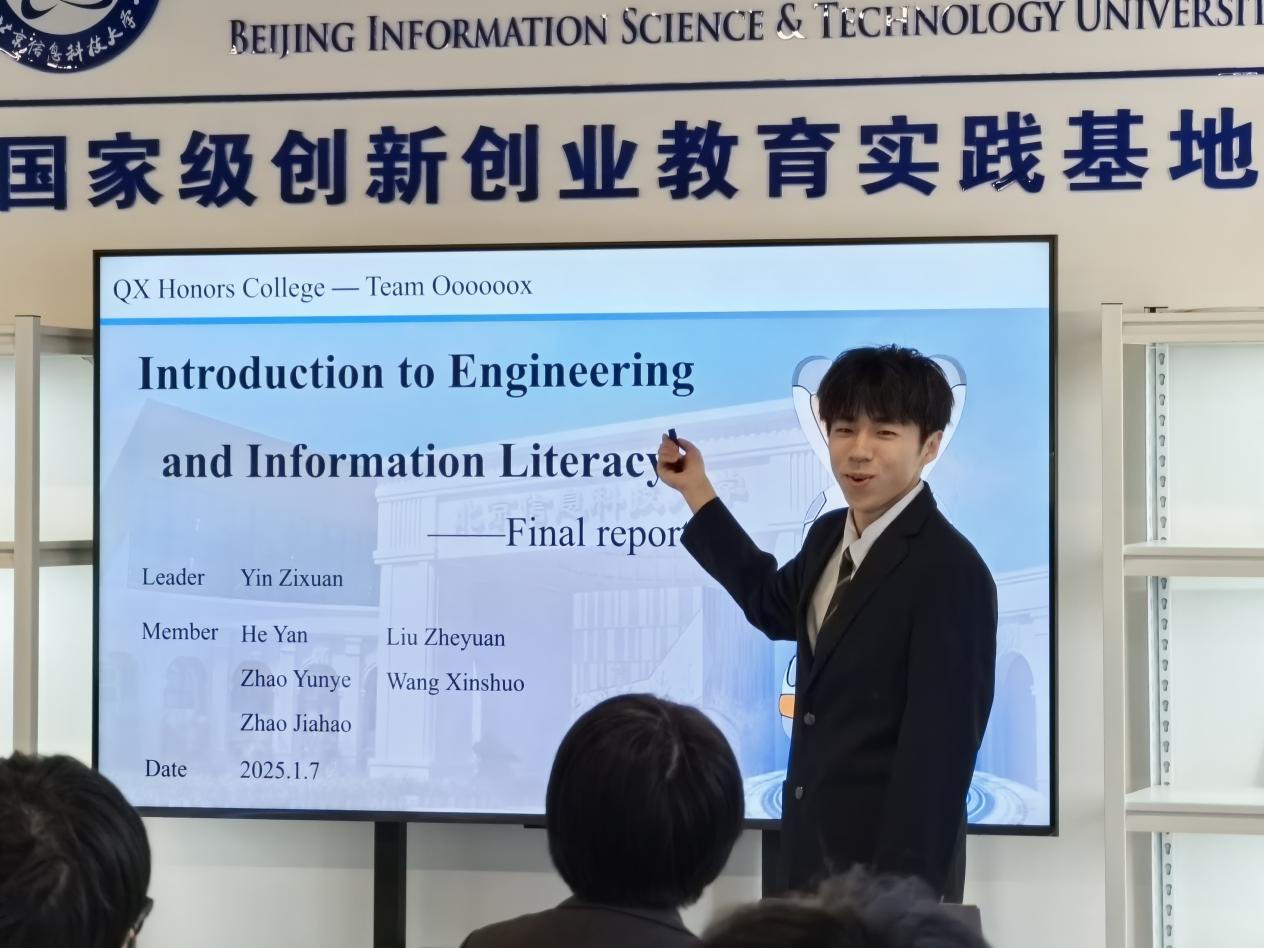

在机器人实战考核之前的一个多小时,各小组依次进行成果展示。除了实物机器人和程序代码,他们还带来了详细的项目文档、精心撰写的报告、精彩的PPT演示。在报告中,同学们条理清晰地阐述了设计思路、遇到的问题及解决方案;PPT演示更是别出心裁,海报、幻灯片、模型、多媒体片段等元素应有尽有,全方位展示了团队的心血与智慧。这些成果展示中,工程表达的作用得以充分体现,大家能够清晰、有条理地传达自己的设计理念和实践过程。

“在学习其他同学汇报和答辩的过程中,让我感到十分惊艳,每一组的同学的表现都让我眼前一亮。与其说这是一场比赛,不如说这是一次百花齐放,百家争鸣的技术交流会,让我也获得了很多新的想法和灵感,期待我们能在未来的交流并进中,取得更多的成长!”贺严同学在展示结束后由衷地说道。

教学升华:收获远超成绩

本次期末项目考核,不仅是对学生一学期学习成果的检验,更是一次教学理念的生动实践。任课教师张雯表示,这种将理论知识与实际项目深度融合的教学方式,能极大地激发学生的学习兴趣和创新潜能,让他们在解决实际问题的过程中,真正掌握工程设计和信息素养的核心能力。

参与考核的学生们也感触颇深。他们在团队协作中学会了沟通与包容,在面对困难时培养了坚韧不拔的精神。正如评委赵淳老师所说:“大学教学就是激发学生的求知和创新欲望,塑造学生的科学精神和治学品格,教会其获得所需知识的方法和路径。把‘教’的权利交给教师,把‘学’的自由还给学生,他们会还给我们一个个超乎想象的惊喜。”而此次期末考核,正是学生们回馈给老师和学校的一份精彩答卷。杨蕙葳同学描述自己的感受时候说道:“这次考核让我们明白,工程的魅力不仅在于创造出精巧的作品,更在于不断突破自我,在挑战中收获成长。”

这场精彩绝伦的期末考核,是学校在工程教育领域探索高素质应用型创新人才培养模式的生动写照,也是3044AM永利集团在拔尖创新人才低年级培养过程中对学生在工程领域广度认知培养的一环。相信在这样充满活力与挑战的教学氛围中,会有更多怀揣梦想的学子在这里启航,为未来的工程领域注入源源不断的创新力量。